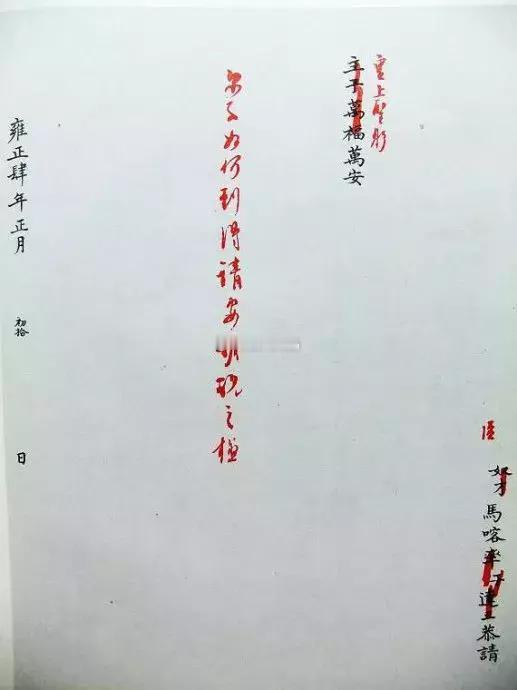

康熙年间,宫中频频被盗,迟迟不能告破。康熙龙颜大怒,将护卫处决了一大批,仍然盗贼不止,就在这当口,浙江绍兴镖师黄三太,进京朝见康熙,竟然夸下海口,如让我负责宫内护卫,保证盗贼绝迹。否则,全家抵命! 黄三太,老家在浙江绍兴,是个靠押送贵重物品(就是“走镖”)吃饭的职业镖师。这种人在江湖上有名望,手底下有功夫,黑白两道都有些门路消息,属于民间安全领域的专家。 不知他怎么打听到宫里出了这档子事,竟然主动跑到京城,见到了康熙皇帝。 黄三太胆子是真大,他开门见山,夸下了海口,说了一堆让在场所有人倒吸凉气的话:“您别为这小毛贼生气伤身!这事其实好办!只要您下令,把宫里的看护任务交给我黄三太来全权负责打理,我敢打包票,保管宫里头从此平平安安,别说丢东西了,连根草叶子都飞不出去!如果还出案子,我黄三太说话算话,拿我全家老小所有人的脑袋来做保!” 全家抵命! 敢在康熙面前立下这种生死状,黄三太的胆识确实惊动了康熙。 首先,得看清当时的实际情况。康熙处理这事的思路是“严惩渎职者来震慑效尤”。说白了就是不停地杀他认为“没干好活儿”的侍卫头子,以为杀一儆百,别人就会吓破胆,加倍小心。 康熙杀再多护卫也没用,因为他没抓住真正偷东西的那只手。这是典型的“没打准七寸”。黄三太敢赌命的底气在哪里? 他是个地方镖行的头牌人物,吃的是“保护财物安全”这碗饭。这个行当的核心竞争力是什么?那就是“江湖关系”和“信息网”。想在复杂的地界上安全送货,光靠手下镖师功夫好不够,必须清楚哪条道上有哪些山大王,认识各路“朋友”,还得有足够的情报来源探明路况和潜在风险。 黄三太能在绍兴混出名头,手下功夫硬当然必要,但更关键的是他在特定区域(主要是江浙一带的江湖水路)积累了深厚人脉和消息渠道。 他敢夸下海口,并非觉得自己武功高到能当场抓住所有可能的飞贼,也不是认为皇宫的墙特别好爬。他的自信,很可能来源于他精准的判断:“这案子,十有八九是江湖道上的‘同行’干的!” 为什么这么说?因为宫里的东西,尤其是那些小件的首饰、器物,对普通小毛贼来说最难销赃!谁敢在京城倒卖皇帝家的物品?根本找不到买家,一出手就会被揪出来。 而对某些特殊的“江湖人”来说,偷皇宫的东西本身就带有极强的冒险性和“证明自己本事”的江湖属性。偷点小东西不是为了钱,就是为了扬名立万——瞧,皇宫我都能进出自由! 这类胆大包天、技艺高超(或极其熟悉门路)的高手,大概率是属于南边某些水陆码头的隐秘帮派或者大盗团伙成员,这些地方正好是黄三太这种老牌镖师人脉覆盖的区域。 黄三太的“解决之道”也很江湖:首先,他需要康熙皇帝的信任,拿到“全权负责”的尚方宝剑。这意味着他能调动资源,能放开手脚按他的方式来。 然后,他动用他在江浙乃至京城外围积累的庞大江湖关系网。他会发出明确的信息,可能是放风说宫里这事由他黄三太接手了,意思就是告诉那些道上混的:兄弟,该收手了!给我个面子!再偷下去,就是打我黄三太的脸,那后果就不只是皇宫抓你这么简单了,我江浙的镖行兄弟都不会放过你们。 然后他调查了一些特定路径,他猜到了是哪一路人马干的。 黄三太接下这桩要命差事时,全紫禁城都在等着看他掉脑袋。他一个跑镖出身的江湖客,竟敢对康熙立下“盗贼不绝,灭我满门”的死状。没人信他能成。 黄三太亲自带人守夜,不靠人海战术,只凭镖师生涯锤炼的本能。每两刻轮换,暗哨密布。他不盯大门高墙,专查阴沟暗渠、梁上瓦下,连宫苑深井都翻了个遍。三天三夜,护卫们绷得像拉满的弓弦,眼皮都不敢合。 可康熙最珍爱的九龙玉杯,还是影踪全无。黄三太排除了内贼——没人敢拿这御物掉脑袋。他想到了一个名字:杨香武。这以轻功闻名的“夜游神”,恰在案发时潜入了京城。 黄三太不动声色,回绍兴摆开英雄宴。江南豪杰齐聚,酒过三巡,他不提玉杯,只慨叹江湖凋零,竟有人敢动皇家珍宝。席间几人脸上变色,被他锐利目光一一刺穿。散席后,他不动声色截住知情人,套出内幕:九龙杯正是杨香武所盗,如今却落在一个叫周应龙的地头蛇手里。杨香武盗杯原只为戏弄宫禁,未料引火烧身;周应龙则欲借此物与朝中大员交易,骑虎难下。 黄三太没有声张。若强行动手,不仅杨香武性命难保,整个绍兴镖局乃至江南绿林都将被连根拔起。他单邀周应龙赴宴。密室内,酒至酣时,一缕无色迷香随风潜入。待周应龙瘫倒,黄三太从他贴身处摸出温润玉杯,迅若鬼魅,未留半分痕迹。 玉杯复归龙案,康熙只抛下三字:“知道了。”再无后话。翌日,内廷巡捕总领的腰牌却悄然递到黄三太手中。自此深宫再无一案。 宫墙内外,黄三太的名字成了传奇。江湖笑他痴傻,讥他狂妄,但镖师行当里,那句“盗不绝,灭满门”从此镌成金字招牌。 守宫禁与护镖货,道理相通。不同只在于:这一次,他押上的不是货物,是身家性命;赢回的不仅是信誉,是皇家宫阙的钥匙。#头号创作者激励计划#

评论列表